Los autores de estas crónicas pertenecen a la generación de la calamidad y desde ella escriben. Seguramente, sus precariedades ya están incluidas en registros forenses sentenciados a morir de mengua, como casi todo en este país. Escriben pues, para escapar del dato frío que amenaza con disminuir el asombro y el espanto. Y es lo que intenta evitar la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en este esfuerzo conjunto con El Nacional.

Los Pequeños Episodios es un seriado de crónicas promovido por Codhez con la edición de Norberto José Olivar.

«Es mil veces más fácil reconstruir los hechos de una época que su atmósfera espiritual. Esta no se refleja en los grandes acontecimientos sino, más bien, en pequeños episodios personales» (Stefan Zweig).

1.

Antes escribí sobre horas claras, una mujer francesa, una casa lejos.

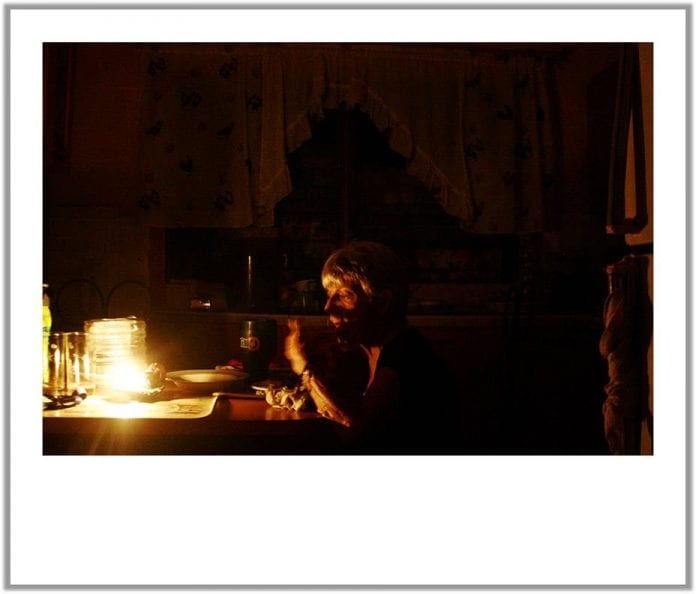

Ahora es mi madre.

Mi madre, sus horas lentas, nuestra casa no tan distante, a oscuras.

Mi madre en una Maracaibo que se va pareciendo a ciudades míticas del fin de un mundo. Asediadas, carcomidas, empeoradas, atadas al desasosiego con un ahusado y siniestro cordel de lágrimas.

Maracaibo que no es Pompeya, en la mortaja cenicienta del Vesubio.

Maracaibo que no es Prípiat, a juro vaciada por las arcadas de Chernóbil.

Maracaibo que no es Numancia, caída tras quince meses de asedio y un hambre que prefirió el suicidio antes que recordar el verano.

Maracaibo que no es Camposanto, arrastrada por el lodo del volcán del Nevado del Ruiz, tan activo desde el Pleistoceno temprano, tan epitafio.

Maracaibo que no es Troya, ni Bagdad, ni Hirsohima, ni Belchite, ni Lídice, ni Nagasaki, ni Kabul, ni Corioli, ni Alepo, ni Gomorra.

Maracaibo que ya tampoco es Maracaibo.

2.

Alguna vez, junto a mi madre, llevé un ábaco negro. Ya no.

Me telefoneaba cada vez que se iba la luz. También cuando volvía o parpadeaba amenazante. Ya no.

Anotábamos, nos quejábamos, nos dolíamos. Ya no.

Demasiadas horas rechinantes, demasiado hartazgo.

3.

No es reciente.

Nada en la ruindad es reciente.

Los racionamientos eléctricos en Maracaibo tienen un imprecisa genealogía. Pero son constantes desde hace por lo menos once años. Es la cuenta de mi madre, es también la que hallo en un informe de Aula Abierta Venezuela, ONG dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito universitario.

En 2008, atentos a lo que predicaba El Niño, comenzaron a aplicarse en el Zulia —y en otras regiones del país— medidas especiales de racionamiento de manera interdiaria por lapsos de cuatro horas. Ese esquema domesticó otras horas, traspasó años, fue burla y mentira.

En 2010, cuando la empresa estatal de electricidad aún se llamaba Enelven en el Zulia, se publicaron horarios de dieta para quince municipios, obedeciendo a un decreto de emergencia nacional con rúbrica presidencial. Ya entonces eran irónicos: hablaban de «ahorro energético» en aras de un futuro que nos devoró.

En adelante todo sería peor en lo peor, rojo réquiem, ceguera.

Tras el apagón del 7 de marzo de 2019, nada volvió a su desastre natal. Las horas se volvieron aún más desordenadas, más frágiles y anchas, más ávidas de cuervos. Cualquier contabilidad es imposible, así toda previsión, toda normalidad, toda vida.

4.

Mi madre recuerda su primera vez sin luz eléctrica.

Ocurrió el 10 de diciembre de 1938 en Cabimas.

Tenía cuatro años recién cumplidos.

Mi abuelo era vendedor ambulante. Había llegado al país con los primeros respiros de la década, un par de años antes de hacer venir a mi abuela. Polacos, con un español utilitario, se mudaron a la Costa Oriental del lago de Maracaibo para estar más cerca de los afanes del petróleo. Vivían en una casa con techo de zinc, a pocos pasos de la plaza Bolívar, ignorantes aún de Auschwitz y lo demás.

Cuando surgió la inusual oscurana, mi abuela estaba en labores de parto. Mi abuelo debió correr al porche para auxiliar con los faros de su automóvil la habitación del alumbramiento de su segundo hijo.

Mi madre se ve de pie entre los barrotes de una cuna, atenta a las brazadas de la comadrona. Recuerda un piso ensangrentado, prisa, sábanas, una luz oblicua, el carro pequeño, verde, de una marca sin importancia.

5.

Las redes están rotas.

Las redes sociales, digo.

Y nos rompen.

A veces doy cuenta en Twitter o Facebook de las horas pardas de mi madre, las de mis parientes y tantos amigos en Maracaibo. Apunto minutos de comienzo y final, de finales que se pierden en otros comienzos.

Siempre alguien reclama que hay apagones mejores, más vastos, más difíciles. Que Caracas también merece penurias. Triste competencia de calamidades.

Sin embargo insisto.

Hablo de voraces apagones, calor, comida descompuesta, aplastantes madrugadas, zancudos que retuercen la piel.

Hablo de mi madre, de mi impotencia y la rabia que nos hace una.

De lo impensable e insoportable. De lo inadmisible.

Hablo de un infierno.

6.

La desesperación en lejanía es también desesperación.

Tiene otros techos. Es taquicardia, vértigo sin guarida.

Las palabras se vuelven torpes.

Todo gesto luce vano, los correos impuntuales, las llamadas impertinentes.

Queda la empatía, el afecto, cierto asombro desde la imaginación.

Inútil todo, se sabe.

7.

La escritora Zoé Valdés ha hablado a su madre. En poemas, cartas y muy leídas novelas. También a su abuela. «Las grandes sacrificadas del castro-comunismo, más parecidas a las madres judías, luchadoras y protectoras, que a la madre típica del realismo socialista de Maksim Gorki», me responde en un correo que sabe que citaré en este texto. «Heroínas anónimas, olvidadas por la gran mayoría de los colectivos feministas o en defensa de la mujer y de la ancianidad. Vejadas y oprimidas por los machistas-leninistas del poder en el antiguo archipiélago transformado por obra y gracia del odio rojo en Aquella Isleta de Todos los Pesares».

«Mami sufrió toda su vida por culpa de esa maldita Revolución. Primero porque no sabía, no podía sopesar cuál sería mi futuro, después porque una vez que me largué, no sabía si volvería a verme y si volvería a ver a su única nieta».

Para liberar a su madre, Zoé debió comprar su libertad al mismo oficial-militar que la acosaba y humillaba en Cuba: «Mi madre llegó a París después de seis largos años de intensas angustias y sometida a un tratamiento psiquiátrico-médico. Las autoridades castristas no le permitían la salida del país, única y exclusivamente para castigarme a mi; llegó muy enferma, murió dos años después de haber podido contarme todo y de haber disfrutado, aunque poco, de su nieta».

8.

La poeta Eleonora Requena es una madre que emigró con sus hijos a Buenos Aires. Y es una hija que dejó a sus padres en Caracas. Intenta mantener una comunicación constante con ellos: «Me esfuerzo por no perder el hilo y las referencias del día a día venezolano, sé que las condiciones de vida cambian y desmejoran a un ritmo impensable, y que cualquier necesidad inmediata, ir a comprar algo al supermercado, supone una odisea. Gracias a Dios, mis hermanos están allá y les ha tocado encargarse de velar por ellos, me siento muy impotente, siento un dolor constante que me dibuja el ceño. Cada contacto con ellos, mediado por las redes y el WhatsApp, supone el condicionamiento a la estabilidad de la conexión y a la dificultad de adaptación de mis padres al uso del celular y sus aplicaciones. En los peores días de los apagones y el racionamiento eléctrico, los monosílabos de mi mamá resumían el horror: «estamos bien, encerrados, no luz, no agua». Estamos bien, me dice mi mamá cada vez que hablamos o chateamos, cada vez que calla lo que las dos sabemos, lo que no puede explicarse».

9.

El escritor Isa Saturno vive en Miami, sus padres en Barquisimeto. Cuenta que son austeros y siempre han vivido, incluso en sus mejores momentos, con poco y sin ostentar, que son líderes en sus comunidades. Pero a veces Isa olvida esa generosa condición de sus padres y suponerlos sin luz ni agua no alcanza: «Los imagino vueltos locos, trepando las paredes. Pero soy yo el que trepa las paredes, el que no aguanta la angustia. Después de horas sin hablar, sin conectividad, mis viejos aparecen con un temple que me deja en el sitio: «Estamos bien ¿y tú? ¿Cómo está el trabajo?». Y no hay que confundirse, no es que se han acostumbrado y viven esta realidad como «normal», es que están en total resistencia. Me duele pensar que están viejos para andar resistiendo estos embates, pero no puedo permitirme la condescendencia, sería un irrespeto ante la fortaleza que demuestran. El miedo lo tengo vívido pero si ellos están haciendo un esfuerzo por sobrevivir, yo también debo hacerlo y acompañarlos en su decisión de permanecer en esas trincheras. Siempre que me da por trepar de la angustia hago el ejercicio de pensar y ser como ellos: de ahí vengo, eso también soy, y estoy agradecido».

10.

Una madre lejos es un gran daño. Culpa.

No puede explicarse.

También es una inmensa lección.

Esa fuerza, me digo.

Las madres no se han aclimatado a las ansiedades, pero sus semanas son cada vez menos óseas, conocen otras esencialidades, consiguen la solemnidad de evadir a su manera la reciente idiosincrasia de la penumbra.

Esa valentía, esa paciencia, me digo.

No es conformismo. Otros tiempos no fueron siempre mejores. Hacen lo que pueden, mantienen ánimo e incluso sonrisas.

Esa integridad, ese énfasis, esa tenacidad, me digo.

Esa enseñanza de vivir, esa lección para siempre, me digo.

11.

Mi abuela materna se carteó con sus padres apenas unos pocos años después de instalarse en Maracaibo en 1932. El correo permitía entonces silencios que la precariedad no trasmutaba en engaño. Escribía que su piel soportaba el solazo, que se entendía con el esposo que conoció una vez casada, que todo iba bien, que tenía una hija de ojos marinos. Tampoco abundaban detalles sobre la cotidianidad en la lejanísima Druskininkai, el hambre, el antisemitismo, el frío. Luego las cartas dejaron de llegar y las suyas se devolvieron. Tras la Segunda Guerra Mundial mi abuela envió los nombres amados a la Cruz Roja Internacional y a organizaciones judías. Jamás hubo respuesta. No sabemos en qué campo fueron asesinados mis bisabuelos, si acaso la hermana consiguió sobrevivir en otra ciudad, con otro nombre. Eran tiempos sin respuestas. El dolor un hachazo.

Hoy las aflicciones son gotas pixeladas.

Muchas veces sé que mi madre ha estado sin servicio eléctrico durante la noche gracias a los tuits de una amiga que vive en el mismo sector. Antes de su llamada tempranera sé de la explosión de transformadores, de lloviznas y aguaceros. Son tiempos de información en demasía, sin respuestas. El dolor siempre un hachazo.

12.

«Navegamos madre en un océano sin barcos.

Piedad por nosotros, piedad por el océano, navegamos».

Eso escribe Anne Carson.

13.

En días en que ando menos pesimista, en aquellos en los que mi madre relata cierto alivio porque lleva un par de días consecutivos con servicio eléctrico y hasta con agua, quiero creer que alguna vez hablaremos de Maracaibo, de San Cristóbal o Mérida como ciudades reconstruidas, como lo fueron Berlín, Mostar, Varsovia, Guernica o San Francisco. Ciudades fénix, de madres en sus horas claras.