Una turista norteamericana que unta mermelada en su rebanada de pan tostado suelta un gritito cuando ve que, en el brillante florero donde solo hay una rosa, se refleja la figura de un hombre vestido de negro que pasa de largo ignorando la mesa del buffet y pregunta a un mesonero dónde puede sentarse para desayunar.

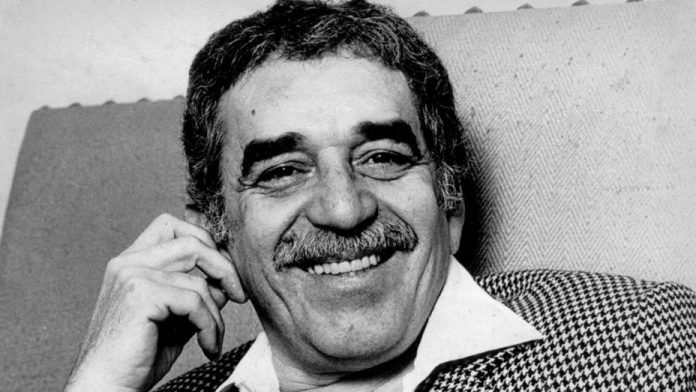

La rosa solitaria se cae y la mujer se limpia un poquito la mermelada que quedó entre sus dedos. Se ha puesto de pie y avanza tensa, para decir finalmente, como si su emoción fuera un dirigible que alguien ha pinchado: “Oh, oh, cielos, es García Márquez, usted es Gabriel García Márquez, le admiro, leo sus novelas, soy de California. ¿Habla inglés? (‘no, nada de inglés’, responde el Gabo), cielos, ay, estaba en México cuando le dieron el prix, el premio, y me emocioné tanto… ¿me firmaría un autógrafo en esta servilleta? Helen, me llamo Helen, ¡oh! sus novelas son tan…¡oh gracias! Soy de California y…”.

Al mismo tiempo, tres o cuatro mesoneros han puesto el café negro donde va el café con leche. “¿Es él?”, se preguntan sin responderse; varias mujeres de edades diferentes se acercan nerviosas, perfumadas, audaces, a presentarse y tocar al escritor y también, aunque con más timidez, algunos pequeños grupos de hombres se llegan hasta la mesa donde Gabriel García Márquez no ha terminado de sentarse.

Parecía una nueva religión, era como si América Latina hubiese descubierto su verdadera esencia sentimental en aquel hombre de cabellos cortos blanquinegros, cuyo labio inferior está siempre marcado por la presión de sus dientes. El olor de la piña alzaba vuelo por encima de la montaña de frutas europeas, que, a la distancia, conformaba parte de un buffet.

El olor de la piña llegaba hasta donde los peces de los saludos cariñosos pegaban sus mordiscos, llevándose migas del Gabo. “Te felicito por el premio”, le dijo un desconocido tuteándolo. Aquello era cien años de compañía en un minuto. En el hall del hotel iban y venían militares de varios países. Un general lleno de condecoraciones pasó corriendo tratando de alcanzar a un grupo de colegas. El general se había entretenido un instante en la puerta del restaurante, dudando entre acercarse al grupo y saludar al Premio Nobel de Literatura 1982, o tomarse aprisa el primer café del día.

―Está más delgado… ―se le comentó a Gabriel García Márquez, para dar inicio a la conversación.

Estaba pidiendo en esos instantes huevo, jamón, café descafeinado y que le quitaran la tentación de la cesta del pan.

―He rebajado más de diez kilos ―expresó, y es cierto: no tiene ni un poquito de barriga tropical.

García Márquez explica que está como en los dos lados del mostrador al ser periodista y escritor. La fama que da el Premio Nobel no le cayó de sorpresa de un día para otro: desde 1967 cuando publicó Cien años de soledad sabía lo que estaba sucediendo con su nombre.

―Nunca he renunciado a mi oficio original de periodista, pero ahora no logro que los otros periodistas me vean como un colega. Cuando me he metido en un grupo de reporteros para hacer mi trabajo, me entrevistan a mí y se les olvida el trabajo que vamos a hacer ―comenta.

―Es una vida complicada, ¿no?

―Mi principal problema ―expresa― es tratar de preservar a toda costa mi vida privada, tratar de no ir cediendo terreno a esa presión enorme que hay alrededor, con el objeto de poder seguir haciendo lo que me gusta, que es estar tranquilo, hablando mierda con un grupito de amigos, ¿entiendes?

El otro lado de la fama

Se nota que García Márquez no se siente molesto por el asedio, en especial por el de la gente que se acerca para saludarlo, la gente común y corriente.

―El otro lado de la fama tiene su atractivo, y en mi caso, encuentro que la gente me trata con mucho cariño y simpatía. No conozco un Premio Nobel más manoseado que yo.

Ahora tiene más fama que nunca y dice que lo ideal sería que la cosa se manejara con botoncitos: “Apretar uno cuando quiera ser famoso, y otro cuando se desee ser un desconocido, pero como no es posible, hay que aguantar la fama”.

―Una vez llegué a pensar que iba a pasar la racha, que era una cosa como una tempestad, pero parece que la fama sigue creciendo porque soy accesible.

Gabriel García Márquez cuenta que desde que se ganó el Nobel le dicen joven. Ha habido trece ganadores más jóvenes que él. Sin embargo, cuando William Faulkner (Mississippi, EE.UU, 1897-1962) obtuvo el importante reconocimiento de la Academia sueca, García Márquez recuerda que él decía contento: “Se lo ganó el viejito Faulkner”, y ahora se ríe porque Faulkner está entre los trece ganadores más jóvenes.

―Cuando supe que había ganado y comenzaron las llamadas telefónicas, lo único que yo pensaba era en el discurso que tenía que pronunciar en Estocolmo. Lamentaba no haber sabido lo del premio con tres meses de anticipación, ya que la mayoría de los Premios Nobel de Literatura han hecho piezas maestras de su conferencia. Ser el centro de atención en Estocolmo es la cosa más aburrida, más pesada: yo tengo una extraordinaria timidez que he logrado ir controlando poco a poco, sobre todo ahora que he descubierto que la gente está más asustada que yo cuando se me acerca.

El Gabo habla con deleite, le gusta conversar; otra vez se ha caído un florero en las vecindades. Ahora son tres damas que adelantan una estrategia para acercarse hasta donde la entrevista se realiza.

―¿Cómo hizo el discurso? Fue una pieza muy comentada.

―Mercedes se vino a Bogotá en esos días y me quedé solo en México. Me encerré en un hotel y escribí durante un mes seguido. Me dediqué a escribir la cosa más difícil que he escrito en mi vida. Tuve que llamar amigos para que me asesoraran en algunos aspectos. Escribía y corregía, escribía y corregía. En el avión que me llevaba a Estocolmo, no desbaraté el discurso porque me habían hecho una copia tan bella que me dio lástima ensuciarla… Pero mientras leía el discurso, en el acto, cambié tres o cuatro palabras.

¿Qué viene después?

―¿Cómo puede seguir escribiendo después de haber ganado el Premio Nobel? ¿Qué le motiva?

―No he vuelto a escribir una letra de literatura, porque necesito que se me pase la anestesia, porque tú quedas anestesiado, manejando una situación completamente nueva, otra etapa en la vida. Mi columna de los viernes, que tiene ya tres años, no dejé de escribirla ni siquiera el viernes que recibí el premio. Tengo un compromiso con mi profesión original de periodista.

(Un oficial de la Marina observa desde el exterior hacia donde García Márquez desayuna y charla. El olor a piña no ha cedido terreno a las fragancias y lociones que entran al restaurante. Una joven en silla de ruedas ha llegado al hotel y se desplaza silenciosamente sobre la gruesa alfombra color mostaza).

―No he escrito literatura porque no he querido ―aclara―. Vamos a dejar que las cosas se normalicen un poco. Un día paro y entonces hay por lo menos tres o cuatro libros. El trabajo literario es un proceso interno, se va conformando una especie de magma nebulosa que va tomando forma. En la literatura sientes cuáles son los temas que se van formando y madurando.

Gabriel García Márquez tiene indudablemente un talento especial. No es un tipo común y corriente: emana el mismo poder que sueltan al aire las hojas de Las mil y una noches.

Ha continuado con lo que estaba diciendo:

―Hay un momento en que tienes varios temas. Yo no me apuro, no tomo notas, porque sé que hay alguien dentro de mí que está trabajando por mí y que está haciendo toda esa parte inconsciente de la creación previa.

―¿Escribirá literatura política?

―No hay duda de que la relación con el poder es una experiencia literaria sumamente importante, pero uno no se plantea eso conscientemente. Esa relación con mandatarios me ha venido casi sin que yo la busque, la mayoría son hombres que eran mis amigos antes de estar en el poder. Tengo la sensación de que eso forma parte de mi trabajo, creo que presto un servicio muy importante con solo estar en condiciones de lograr un intercambio de ideas entre ellos. Muchas veces le cuento a uno lo que me dijo el otro, cuando no es una información confidencial. Una de mis mejores virtudes es saber guardar un secreto.

Después de especificar esto, el Gabo termina su café, ya frío, y apunta: “Quiéralo o no, toda experiencia en la vida de un escritor, fatalmente, tarde o temprano, es una experiencia literaria”.

Siempre ha lamentado no poder escribir sobre una experiencia que considera la más importante: su muerte. Dice que tarde o temprano tiene que tomar conciencia de que su contacto con mandatarios es de un valor literario extraordinario “que en cierto modo y sin lugar a dudas influye en mi obra constantemente”.

Con toda seguridad todo ello es material para sus memorias, las cuales escribirá utilizando una estructura literaria que será “como el hombrecito de la avena Quaker, que se vuelve infinito”. Sus memorias, de la manera como las piensa escribir, serán una obra literaria poderosa: “Contaré cuál es la realidad detrás de mí mismo. Será como volver a escribir mis libros otra vez”.

Gabriel García Márquez confiesa que tendrá tiempo para escribir en el instante que deba hacerlo. “Por ahora no quiero tener tiempo, deseo vivir, hablar con la gente. No quiero convertirme en la estatua del Premio Nobel”.

Dos de sus amigos

Habló sobre Omar Torrijos y Fidel Castro brevemente. “Son los mandatarios más interesantes que he conocido”, dice. Piensa que Torrijos viajaba demasiado en avión, hasta sin motivos reales: viajaba compulsivamente. Daba tantas oportunidades a la fatalidad como a sus enemigos. Pero circula a un alto nivel la versión de que un escolta de Torrijos había dejado el transmisor portátil en una mesa, poco antes de salir en el vuelo oficial. Dicen que cuando el escolta fue a buscar el aparato, lo habían cambiado por otro que contenía un explosivo.

―Si no es una versión real, por lo menos es muy atractiva literariamente ―señaló el Gabo a las 10:30 de la mañana de ayer.

Fidel Castro es un hombre creativo, amplio, al cual la isla le queda pequeña: piensa en el mundo, en ver cambiar a la humanidad, al hombre mismo. No es un hombre de visión estrecha o sectaria. Cuando dice algo demasiado confidencial al Gabo, le manifiesta inmediatamente: “Eso no es para publicar ahora, es para tus memorias”. Fidel Castro es activo y piensa en sentido universal: a juicio de García Márquez se siente como enjaulado.

A Omar Torrijos le gustaba leer El otoño del patriarca. El Gabo le preguntó por qué, si es un libro más difícil que los otros, y el desaparecido general panameño le respondió: “Porque verdaderamente somos así”.

La conversación con Gabriel García Márquez ha terminado. La gente continúa llegando a saludarlo. La muchacha de la silla de ruedas está en un pasillo. Quizás lo detenga para manifestarle su opinión.

Amable, sencillo, vestido de negro, sale hacia los ascensores y su figura se multiplica en cien, doscientas miniaturas, al pasar frente a una hilera de copas de plata.

La muchacha en silla de ruedas se mueve sobre la alfombra del Hilton. En algún profundo lugar del alma se sospecha que es una sirena. Bajo la manta que cubre sus piernas podría haber una cola verde y brillante. El Gabo oprime el botón del ascensor; la muchacha de la silla de ruedas se mueve inexorablemente hacia él. Ella parece respirar con dificultad. Es hermosa y pálida.

El ascensor se abre. Hay una, dos, tres y hasta más escamas sobre la alfombra. Debe haber pasado con su silla de ruedas por el frente de una pescadería.

_____________________________________________________________________________

Esta entrevista fue publicada originalmente en El Nacional el 24 de julio de 1983.