Indudablemente tienen razón nuestros buenos viejos para exclamar –“las cosas de nuestro tiempo”– haciendo notar la superioridad de estas sobre las cosas de nuestros días, aunque si bien se examina, nuestra civilización solo data de 1839, época en que por vez primera se introdujeron al país las sardinas, los fósforos, y los petates. El período anterior a aquella fecha, es antediluviano, y aunque parezca paradójico, ese período abraza la historia más gloriosa de nuestra patria; la época más feliz de la República, cuando todos vivíamos en paz, sin asechanzas ni soldados; cuando teníamos hábitos y costumbres patriarcales, que eran honor de las familias; una juventud modesta y sin pretensiones: unas muchachas… ¡Ah! ¡Qué lindas eran las muchachas de esos tiempos! Pero apenas asomó la civilización su dorada cabellera sobre las cumbres del Ávila y descendió al risueño valle de Caracas, se disipó la niebla que cubría nuestras montañas y se modificó al punto nuestro clima; desaparecieron nuestras honradas y pastoriles costumbres; vinieron las enfermedades y las plagas, el lujo y los terremotos, las revueltas y la miseria; los sabios, en fin, que han convertido el paraíso de que gozábamos en un verdadero pandemonio.

¡Son dignos por eso de recordarse nuestros tiempos pasados! Por la mañana sentíase en Caracas un frío intenso. El Ávila aparecía cubierto de espesa neblina que inundaba la ciudad. Nuestros buenos viejos, que habían pasado la noche sin inquietudes, porque no se conocían las causas de los terremotos ni los móviles de las revoluciones, salían a la calle cubiertos con sus famosos capotes escoceses, adornados con sus respectivas chapas cobrizas; departían amigablemente sobre las cosas del día, que generalmente eran las mismas del día anterior, y regresaban a sus hogares, donde hallaban a la digna esposa ocupada con sus tiernas hijas en primorosas labores, todas contentas, todas felices. La entrada del buen viejo era celebrada como la aparición de la luz. A la hora del almuerzo, frugales alimentos eran servidos a una mesa sin ostentación y sin lujo, que terminaba de ordinario con un pocillo de buen cacao (superior al de Soconusco) servido con su correspondiente pichagüita, o sea cucharilla vegetal de estilo indiano. La familia retirábase después a sus cómodas habitaciones a pasar la siesta o a echar un sueñito, como se decía entonces. Cerrábanse todas las puertas, y la ciudad quedaba tan desierta, que apenas transitaba las calles a tales horas algún perro o algún canónigo, este último dirigiéndose al coro. Reinaba en el hogar, lo mismo que en el poblado, una paz octaviana, era un estado perfecto de bienandanza, que indicaba en todas ocasiones que tanto los sólidos como los líquidos se hallaban en verdadero equilibrio. El padre de familia hacía sus gastos con pocos esfuerzos, porque sus gastos eran también pequeños. La mesa de tarde era igualmente frugal, terminando los postres por lo regular con el renombrado pan de Tunja o con la afamada torta de Belén.

Pero apenas entró la civilización moderna, se cambiaron las cosas completamente. El menaje de la casa, que consistía para la sala en un sencillo escaño de paja, algunas silletas de cuero barquisimetano y una mesita con su respectivo par de guardabrisas (porque soplaba entonces muy duro el céfiro colado), o que estaba reducido para los dormitorios a algunos catres de viento, varias aljofainas de metal y uno que otro armario de caoba dominicana, tuvo que ser substituido con esos espléndidos muebles de palisandro que abundan hoy en casi todas las casas de la ciudad, esos enormes espejos que satisfacen por completo la vanidad femenina, esas consolas esculpidas y taladas en ambos relieves, esas suntuosas camas exhibidas recientemente en el “Gran Bazar”, dignas de un matrimonio por activa, y finalmente esos petates chinescos y alfombras exquisitas que cubren hoy el modesto pavimento de nuestros antepasados. La sala misma que contenía los destronados ajuares, perdió al instante su sencillo nombre y llamose en lo sucesivo ¡salón!

Natural era que dado el primer paso, siguiesen los restantes en armonía. Así fue que desaparecieron los yesqueros, para ser reemplazados por los fósforos; hicieron su ingreso a la patria las sardinas con su rumboso séquito de conservas y pasteles trufados, desalojando a las antiguas longanizas, y aun a los chicharrones que por espacio de tres centurias habían gozado de un predominio absoluto anunciado diariamente al público con el sonido de un cuerno, y entraron las modas, estas modas Parcas, que han sido para Venezuela peores que las siete plagas de Egipto.

De entonces a hoy fue moda destruir el famoso pavimento que tenían nuestras antiguas casas, construido con huesitos de animales antediluvianos, con los que se formaban mosaicos lindísimos, más exquisitos tal vez que los que se admiran hoy en Florencia y en Roma. Fue moda despojar a nuestras espaciosas paredes de su sencillo y candoroso encalado, para cubrirlas con pintados papeles, ya imitando risueños paisajes, ya perspectivas floridas, ora caprichos fantásticos. Fue moda substituir con hermosas lámparas, con altivas girándulas o candelabros griegos, los humildes candeleritos que tan lealmente sostenían sus humildes velitas de sebo de cuchara, lumbreras de nuestros hogares, y hasta las calles públicas que por más de tres siglos solo habían recibido durante la noche la argentina luz de la luna o las oscilaciones luminosas de los cocuyos, viéronse de repente llenas de faroles cónicos al estilo ecuatoriano, que hicieron innecesaria la patriarcal costumbre de llevar de noche cada familia su paje con un farolillo ceberino abriendo la marcha, en tanto que el buen Morián, jefe de la augusta policía, pedía a grandes voces por las calles “la luz de ajuera, que no se olvíe, que la de aentro está segura”. Fue moda abolir los capotes escoceses; las casacas de cola de pato con talle alto y cuello montado que usaban nuestros elegantes; los pantalones de holandilla y de nanquín con sus trabillitas y su correspondiente tapabalazos, y nos entregamos a la providencia de los sastres forasteros para que nos vistiesen. Los sastres ocuparon desde entonces un lugar preeminente entre los modernos civilizadores de la tierra.

Poco tiempo después llegaron los sombrereros trayendo consigo la plaga, es decir, la moda, y desaparecieron en el acto los elegantes sombreros que desde el tiempo de la célebre Compañía Guipuzcoana veníamos usando, sombreros especiales que lucían un color en la copa y otro debajo de las alas, y a los cuales teníamos tan tierno cariño que cada vez que nos sorprendía la lluvia en la calle, los cubríamos con nuestros grandes pañuelos de madrás, colocando las cuatro puntas del frondoso pañuelo dentro del asubiado sombrero, y daba gusto contemplar el pintoresco efecto que esta evolución producía.

Llegaron también los zapateros para civilizarnos los pies, y nuestro antiguo calzado, que solo había consistido hasta entonces en zapatitos de tabinete de variados colores para el sexo débil, o en sólidos waterloes para el sexo fuerte, desplegó al acto esa variedad infinita de combinaciones en formas y en colores, que constituye hoy la caprichosa moda. ¡Y nacieron con ella los callos!

Llegaron, finalmente, las modistas en su propio jugo… y aquí fue Troya. ¡¡Por primera vez se conocieron en Venezuela las quiebras, la espera y quita, las hipotecas y retroventas, las herencias en vida!! ¡La importación de las modistas ha sido la más extraordinaria calamidad que ha sufrido esta tierra! ¡La quietud que reinaba en nuestros hogares; la gracia y sencillez con que se ataviaban nuestras damas, con sus hermosos collares de ámbar y sus lindísimas peinetas de carey; la religiosidad con que cubría el padre de familia su presupuesto mensual, todo pasó como un sueño, como un terremoto, dejando tras sí desolación y ruina, lágrimas y sangre! La algazara doméstica, redoblada a cada anuncio de nuevas y extravagantes modas, ha reemplazado a la filial armonía que existía anteriormente: la seda, el damasco, el terciopelo y los demás enemigos capitales del bolsillo, aniquilaron al infeliz padre de familia, quien por primera vez, al despertar de tan horroroso letargo, comprendió lo que era el déficit. ¡Consumatum fuit! No turbemos la quietud de los que han bajado a la tumba con el corazón traspasado de dolor: ¡que la tierra les sea ligera!

No solo nos ha perjudicado la civilización en lo que toca al materialismo de la vida, sino que ha pervertido también nuestras patriarcales costumbres. Antes de su ingreso no se conocían las enfermedades de nervios, así como no se conocía tampoco el amor, tal como se comprende hoy, mientras no se importaron las novelas. En este punto bien podemos considerar a Alejandro Dumas como un gran corruptor de la patria, y a sus vulgarizadores Rojas Hermanos como sus cómplices voluntarios. El honrado galán de aquellos tiempos, la inocente virgen de aquellos días, concebían una pasión honesta; el fuego del casto amor alimentaba sus corazones, hasta que el dios himeneo les tejía su corona y les bendecía; pero hoy, ¡Santo Dios! el fuego central de la tierra ha pasado al corazón de los amantes; cada mirada, cada evolución envuelve un proyecto funesto, con intenciones triangulares, como decía el bardo Landaeta, y cada historia de amor termina de ordinario con vértigos y estremecimientos, lágrimas y suspiros.

¡Ah! ¡si volviesen aquellos tiempos en que nuestra vida pasaba como un idilio! La muerte sorprendía entonces a algún chicuelito de la familia, y a la hora del entierro una hermosa orquesta desplegaba al aire sus inefables armonías, en tanto que los convidados decían al desdichado padre: Dios le dé a usted vida y salud para que mande muchos ángeles al cielo. A estos buenos deseos seguía el refresco, compuesto por lo común de frutas, dulces, caratillo y huecas de variados colores, o sean azucarillos, como las llaman en España. Los convidados disfrutaban, al son de la música, del suntuoso refresco del angelito, y algunos menos escrupulosos hacían provisión para toda la semana, llevándose consigo sendos pañuelos llenos hasta el tope de las delicadas granjerías. Sucedía lo mismo en los grados universitarios, en los cuales se sometía al candidato a la prueba del vejamen, y se le decían las mayores desvergüenzas, para reconciliarse los doctores en el refresco, en términos tan expresivos que algunos graduados in utroque llevaban de antemano sus sirvientes para que les ayudasen a conducir el botín y los trofeos de la victoria. ¡Oh tempora! ¡oh mores! ¡Qué tiempos los de los moros!

Entonces nadie hablaba de política. Muy de tarde en tarde aparecía algún periódico con los precios corrientes de los productos indígenas, o bien se publicaban inocentes noticias del extranjero: pero hizo su entrada triunfal la civilización, y al instante crujieron las imprentas. Desde ese día se habituaron nuestros gremios a hablar de la alta política. Las palabras constitución, garantías, sufragio universal, elección directa, fueron tan de uso cotidiano, como democracia, oclocracia, despotismo, oligarquía, Dios y federación. Los niños iban a su escuela, y los inocentes papás se quedaban absortos al contemplar el progreso de aquellas tiernas criaturas en el estudio de la república genuina, y en la consoladora teoría del dulce imperio del poder civil.

Tampoco se hablaba de literatura, porque esta era una flor que se cultivaba entonces en muy contados jardines; pero en cambio era muy bella y del más exquisito perfume. El romanticismo no había hecho su explosión, ni se sospechaba siquiera la mina de donde debían salir más tarde tantos poetas llorones, tantos escritores aturdidos, tantos dramaturgos de mal gusto; esa inagotable mina que nos ha hecho a todos autores de gacetillas, fabricantes de necrologías, escritores hipócritas y farsantes de mala ley, muy adecuados para representar una comedia de aldea.

¡Cosa rara! ¡La medicina se presentó con su aparato de libros, vendajes, instrumentos, drogas y demás específicos para acortar nuestros días! Obsérvese bien que mientras no había entrado la civilización científica, poca gente moría en Venezuela. Daba gusto contemplar en cada población un crecido número de octogenarios, y nuestros viejos esculapios eran tan prudentes que, en cada caso, daban tiempo al tiempo para observar la idiosincrasia del paciente y la naturaleza de su dolencia, antes que precipitarse a emplear remedios heroicos y explosivos, del mismo modo que observa el firmamento el sabio astrónomo, millares de noches antes de declarar al mundo científico la existencia de un nuevo planeta. Pero las cosas cambiaron una vez que se civilizaron, y ahora existe en cada esquina una botica, y a cada paso que da uno fuera de la ciudad, ¡tropieza con un cementerio!

Ni eran menos felices los tiempos en que solo actuaban los escribanos. La propiedad se consideraba mucho más garantida, y como la civilización no había producido todavía los abogados y procuradores con su séquito de leyes, rescriptos, decretos y pandectas, cada uno se consideraba más seguro en su casa. Aparecieron los abogados, y en el acto aparecieron los pleitos, del mismo modo que tras de la calma viene la tempestad. Felizmente el novísimo decreto de patentes de industria ha puesto a raya las profesiones dividiendo a los togados en primera y segunda, lo mismo que hacen en Europa con los trenes de ferrocarril, y no ha muchos días ocurrió un triste chasco a un esculapio que transitaba inocentemente las calles de la ciudad. Un maligno pilluelo le había fijado detrás del frac una plancha de papel con este letrero: ¡de segunda! Y el infeliz se exhibió así todo un día y ha perdido su clientela.

Nuestros viejos agricultores eran hombres muy felices. Compartían su vida entre las faenas del campo y los tiernos cuidados de la familia: observaban sin temor las estaciones: al comenzar el año cogían sus cabañuelas, que les servían de pronóstico cierto para sus futuras cosechas: el tiempo de aguas se lo anunciaban las chicharras. Pero trajo la civilización a los astrónomos y se trastornó la ciencia antigua. Ya nadie habla de aguaceros, sino de milímetros de agua caída; antes aparecían los cometas y nadie les hacía caso: ahora apenas se presentan, en el acto conoce el vulgo que están en la constelación de Rabopelado, y que pueden con su rabo darnos un latigazo, y todas son zozobras, todas son inquietudes, que han inducido naturalmente a los agricultores a preferir la vida de las ciudades para no encontrarse tan solos al ocurrir aquellas novedades.

Pero sobre todo, son los geólogos los que han venido a darnos el golpe de muerte. En nuestra apacible infancia, contentos nuestros progenitores con su modesta suerte y su modesta ciencia, nos enseñaron a amar la tradición bíblica, esa hermosa y consoladora tradición que pinta a nuestro padre Adán formado por la mano misma de Dios. Aparecieron los geólogos, y el hombre no fue ya una creación especial: el hombre corresponde al quinto período paleontológico de la creación y es un simple descendiente del mono, ¡¡¡de ese animal tan sucio y repugnante!!! Creíamos que el mundo solo tenía seis mil años de formado, y ahora resulta que tiene más de seiscientos mil, para que se vea qué vieja es la costumbre de quitarse cada uno la edad, y lo que es todavía mucho peor, nos han enseñado los geólogos que el corazón de la tierra contiene fuego puro, capaz de derretir el diamante; que solo la corteza, o digamos el pellejo, está frío; que por dentro circulan gases furibundos buscando salida por algún poro, barrancos que se desprenden y forman precipicios; ondas elásticas produciendo temblores y terremotos, plutonismo, vulcanismo, arquitrabes y no sabemos cuántas sabandijas más. El terror se ha apoderado naturalmente de nosotros, y por fuerza hemos de recordar aquellos felices días en que tales fenómenos pasaban sin dejarnos trazas de amargura. Antiguamente ocurría alguna de esas novedades, y las personas más alarmantes y alarmadas se contentaban con decir al amigo que hallaban al pasar: ¡Qué fuerte ha sido el temblor!…

Ahora las cosas han cambiado: la civilización nos ha infundido miedo: la geología espanto, y hasta los carboneros de Galipán se han puesto tan susceptibles, que en los diversos temblores de tierra que ocurrieron ahora días, perdieron su habitual buen sentido de preparar combustible para nuestras cocinas, y entraron inopinadamente en Santiago de León de Caracas, produciendo un pánico tal, que muchas familias emigraron en el acto; de noche aparecieron por las calles los rosarios cantados, preciosos restos de la civilización antigua, y no se oían por todas partes sino rezos y plegarias, que todos estos pecadores asustados elevaban al cielo, recordando a Santa Bárbara tan solo porque truena.

Día llegará, y no muy tarde, en que nuevas peripecias nos demostrarán de un modo más expresivo los infinitos perjuicios que la civilización moderna, mal digerida, nos está causando. Entretanto, sirvan estas líneas de consuelo a los hombres de la pasada generación que han sobrevivido a este cataclismo, y de justo desagravio a los calumniados capotes escoceses. Dixi.

___________________________________________________________________________

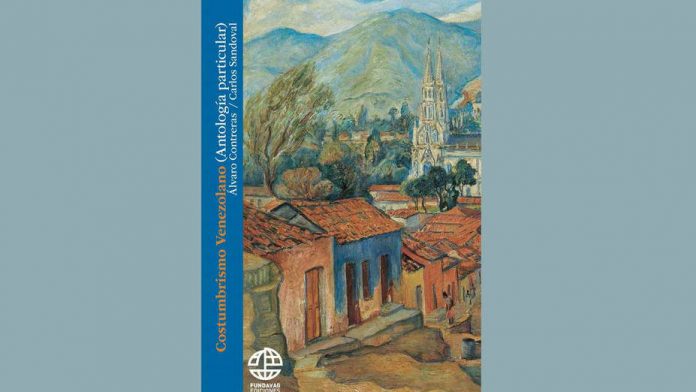

El texto anterior pertenece a Costumbrismo venezolano, antología seleccionada y prologada por Álvaro Contreras y Carlos Sandoval que acaba de ser publicada por Fundavag Ediciones (Caracas, 2018).