La debacle financiera de los años ochenta, la inmediata articulación del chavismo y su sorprendente oficialización suscitaron en el campo cultural venezolano el desmantelamiento abrupto de estructuras materiales y reglas de convivencia previas. Una lista sucinta de transformaciones incluiría, entre otras, tajantes reagrupaciones debidas a intereses partidistas; exclusiones institucionales por la misma causa; la búsqueda por parte de escritores disidentes de alternativas editoriales privadas; y, en fin, el traslado de muchos de esos escritores al extranjero.

Hay cambios menos obvios y, no obstante, más radicales. Uno de ellos atañe a lo que se consigue hacer estéticamente una vez que el autor abandona sus antiguos espacios o medios. En tales casos la alteración se verifica en el lenguaje mismo. Piénsese en los poetas o los editores que se ven en la necesidad de desarrollar nuevas formas de expresión determinadas por la cultura visual, la digital o las performances –el traspaso de saberes artísticos que se constata en los volúmenes de Ígor Barreto, Ricardo Jiménez, Waleska Belisario y ABV Taller de Diseño no puede soslayarse, como tampoco las iniciativas de «Letra Muerta» o las que han juntado a Willy McKey con otros poetas, diseñadores, músicos–. Aunque los ejemplos en el cuento o la novela no sean tan espectaculares, el lector atento los vislumbra soterrados en el instrumental narrativo. En esta ocasión me concentraré en el paradigma de mundialización de lo venezolano que desde hace años impulsa uno de nuestros novelistas más valiosos.

Desde 1999, cuando publica en Madrid El libro de Esther, Juan Carlos Méndez Guédez ha disfrutado de presencia continua en el aparato editorial internacional. Su obra circula respaldada por una pertenencia dual: sin perder su posición en el sistema literario de su país natal, el haber emigrado a España a fines del siglo pasado lo hace a estas alturas miembro también de la sociedad letrada peninsular –una situación no tan distinta de la de Andrés Neuman o, en generaciones precedentes, la de Cristina Peri Rossi–. Y Méndez Guédez ha sabido aprovechar ese umbral para entablar negociaciones creadoras infrecuentes desde la óptica venezolana. Así como su léxico y sus giros migran en una misma obra entre registros europeos y americanos dependiendo de las exigencias narrativas o de construcción del personaje, los desplazamientos de su poética en otros planos son frecuentes.

No me refiero solo a que de un libro a otro haya perseverado en el asunto de la extranjería; o a que en oportunidades haya insertado en los horizontes de lectura españoles algo que los venezolanos pueden reconocer como discreto massianismo. Durante el último lustro, Méndez Guédez se ha aficionado a experimentos cada vez más osados que lo ayudan a mantener un compromiso indagatorio sin declinar el acceso al gran mercado. No ha sido la suya una misión fácil; el sistema editorial español pone diversas trabas a la propagación de proyectos artísticos insumisos a los hábitos de su clientela. Uno de los métodos con que cuenta es la casi obligatoria ortopedia de géneros comercializables sin dificultad: la novela de terror, la histórica, la distópica, la de ciencia ficción o la “negra”. A esta última, en particular, Méndez Guédez se ha dedicado del modo más destructivo e iluminador posible, lo que equivale a decir que lo ha hecho acatando el modelo cervantino. Tal como la novela moderna nació para fulminar y a la vez ampliar –o sublimar– los populares dominios de lo caballeresco, estamos ante un escritor empeñado en convertir en zona de libertad mental la celda a la cual presiones editoriales pretenden reducirlo.

La encubierta subversión surge cuando en dos novelas cercanas en muchos aspectos la añeja tradición de la picaresca se infiltra y rompe las expectativas usuales de la narrativa noire. El recurso de hibridar géneros vitalizó tanto a Los maletines (2014) como a El baile de Madame Kalalú (2016), permitiéndoles a ambos títulos alcanzar, por ejemplo, pese a su vertiginosa sucesión de escenarios cosmopolitas –prevista en el repertorio de los thrillers–, indiscutible profundidad en su abordaje de un discurso de lo venezolano; este se nutre de un ambivalente heroísmo indeslindable de la abyección o la pequeñez. La novela de 2016 suma otros factores de alto riesgo creador: un talante esperpéntico y, sobre todo, un cultivo de lo carnavalesco que habría hecho las delicias de Bajtín, si se considera el contexto posindustrial de la trama.

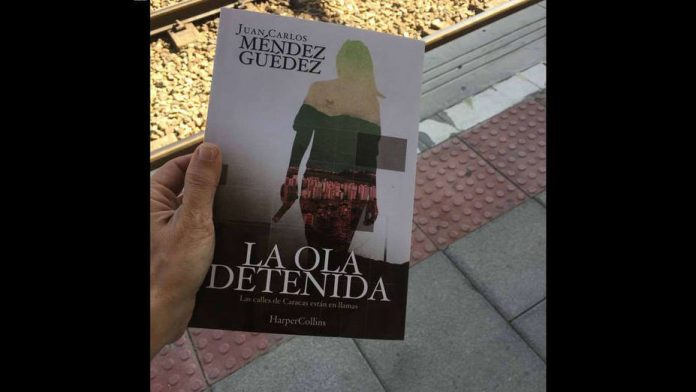

La ola detenida (Madrid: HarpersCollins Ibérica, 2017) es el tercer caballo de Troya que en un lapso breve coloca Méndez Guédez en los recintos de la novela negra, y resulta similarmente devastador y satisfactorio para quienes creemos que los géneros también existen para ser maltratados con talento, no corsés o grilletes sino recintos aptos para la incansable piromanía del arte. La peligrosa Caracas descrita en sus páginas repercute en la médula misma del lenguaje; ello, de por sí, separa esta empresa de la fantasía serializada promovida por la industria editorial: nos las habemos con una pesquisa detectivesca que desborda los consabidos mecanismos argumentales.

No sugiero que se trate de una novela para minorías; el lector en espera solo de entretenimiento se verá recompensado con suficientes golosinas: la venezolana Magdalena Yaracuy recibe el encargo de regresar a su país para descubrir el paradero de Begoña, la hija de un adinerado político español, al parecer implicada en una enrevesada intriga donde maleantes variopintos, chavismo oficial, colectivos, agentes dobles se entrecruzan. Los anteriores ingredientes bastan para contentar a quienquiera que ansíe la “plena actualidad” o la anécdota “trepidante” con que la contratapa de HarperCollins publicita el libro. En un plano menos amistoso con las masas, el autor plantea, sigiloso, sus tanteos genéticos –adjetivo que tendríamos que hacer remontar a sus raíces comunes con el sustantivo género–. Solo que la picaresca de Los maletines o El baile de Madame Kalalú acaba aquí reemplazada por un cruce de novela del crimen con Realismo Mágico. Uso el marbete en su sentido original de los años veinte, treinta y cuarenta –es decir, ajeno a los formulismos en que se precipitó la corriente en los años setenta y ochenta–. Recordemos las célebres palabras con que, en un par de ensayos, Arturo Uslar Pietri tradujo el concepto pictórico de Franz Roh al dominio de las letras venezolanas, en las cuales, por una parte, recalcó “la consideración del hombre como misterio en medio de los datos realistas. Una adivinación poética o una negación poética de la realidad” y, por otra, el acto de fabular echando mano de “elementos mágicos[,] lo mítico y lo simbólico”. Uslar llegó incluso a hablar de “literatura de arquetipos” donde “el mal y el bien luchan con fórmulas mágicas”.

Magdalena Yaracuy, fervorosa creyente en María Lionza, sería incomprensible –simple caricatura del detective tradicional– sin esa dimensión mítica, que más que insuflar un aire sobrenatural a la trama expande los horizontes psicológicos de la protagonista y la vuelve, suspendiendo sus hiperbólicas destrezas con el gatillo o su tarantinesco dominio de las artes marciales, un ser complejo, donde la inmersión de los clichés en un baño de ludismo convive con delicados acercamientos a los meandros emotivos que movilizan infinidad de interacciones humanas. El retorno a Venezuela, para ella, equivale a recuperar la infancia eterna donde nuestra espiritualidad se arraiga en un entorno material:

“Magdalena pensó que aparte de hablar con su padre le habría gustado ir a Sorte. Era lo más lógico; llevarle a la Reina unas flores, hacerse unos despojos; realizar una sesión arropada por el verdor de los árboles y ese sonido dulce de los ríos tropezando con las piedras” (p. 188).

A medida que las atroces peripecias se suceden entre las ruinas de un proyecto heroico y “revolucionario”, la fe de Magdalena sirve para religar –posible étimo de religión, recuérdese– los fragmentos de sí misma, las escisiones internas que la torturan al no divisar en la patria sus paraísos adolescentes:

“Miró el minibar. Solo consiguió una botellita de ron venezolano. Lo bebió seco. Una delicia. Un dulce alfilerazo en la lengua. Era como el beso de un hombre bello, poderoso. Pensó en la escultura de María Lionza que hizo Alejandro Colina en los años cincuenta. Vio a María Lionza desnuda, femenina y fuerte, sometiendo con sus muslos a la danta sobre la que se encontraba montada, alzando sus brazos, sublime, como cuando una mujer está sobre un hombre y lo enloquece y le otorga esa victoria que significa rendirlo al goce, arrebatarle sus máscaras, estrujarlo hasta que es solo un jadeo.

‘No importa que muchas veces no me escuches, que no te escuche, que parezcas no estar; siempre termino encontrándote de algún modo’, susurró mirando al cielo” (p. 231).

En el pasaje previo las reuniones son de lo material y lo inmaterial, lo gustativo y lo táctil, lo masculino y lo femenino, lo doloroso y lo placentero. Ninguna imagen sintetiza tanta dispersión como ese “dulce alfilerazo” que porta en sus entrañas un oxímoron –figura retórica predilecta de los místicos–.

Si el título La ola detenida, según lo aclara una de las dedicatorias, se desprende de un mito, los instantes climáticos de la historia conducen a sus límites lo anunciado, incluyendo la cura de Begoña gracias a rezos de Magdalena a María Lionza y José Gregorio Hernández. El jocoso despertar de la chica destila esencias carpetovetónicas:

“Begoña abrió los ojos por completo.

―Merde! Joder tía, ¿qué me has hecho?

―¿Por qué?

―Me siento mejor… Me cago en todo, eres bruja” (p. 295).

El epílogo, por consiguiente, no puede ser otro que la promesa de Magdalena de “leerle el presente y el futuro” a una nueva conquista (p. 316).

Pese a la cáscara pulp de semejante To Be Continued, el conjunto dista, quizá superlativamente, de las rutinas a las que el público se ha habituado cuando consume thrillers –retomo el término, ya que se emplea en la contratapa–. La detective emancipada de las restricciones de los personajes “tipo” así como el desparpajo imperante en sus acciones bastarían para conferir a La ola detenida cualidades de las que la mayoría de sus congéneres carece. Agréguese el rescate sin aspavientos de una veta magicorrealista no adulterada por los fastos del Boom y se completa un perfil a duras penas atribuible al anquilosamiento de los novelistas seducidos por intereses nocivos para la autonomía de su oficio. Destacar las tretas de supervivencia de las que se vale como artista, entre ellas, hacerse de un doble código con el cual vadear los escollos editoriales me parece la mejor manera de apreciar los auténticos logros de Méndez Guédez.

Por supuesto, no es el único de los méritos de su extensa producción. Préstese atención a la variedad de su repertorio, fluido en el cuento, la noveleta y la novela, abarcando no menos asuntos y tonos heterogéneos, desde el intimismo y el tanteo sentimental hasta lo cómico y lo tremebundo, sin ignorar los polos de la alta cultura y de lo pop. Sospecho asimismo que la posteridad venezolana reparará en su arqueo, volumen a volumen, del desencanto de la Modernidad que se ha adueñado de innumerables compatriotas en los albores del nuevo milenio. La ola detenida no se exime del minucioso retrato de ese estado de ánimo colectivo. En las primeras secuencias de la historia oímos a un personaje aseverar que la República Bolivariana “es un puto infierno. Y ahora que ha muerto el Comandante nada ha mejorado” (p. 34). En las últimas páginas, el narrador hace un recorrido que resume mucho de lo sentido y vivido por la protagonista en el espacio urbano:

“Caracas dormía. Pesada. Nerviosamente. En las calles no se veía ni un alma. De tanto en tanto, desde alguna pared, los ojos del Comandante Eterno contemplaban con severidad el aire de la noche. […]. En el fondo, y en el fondo de sí misma, le gustaba pensar que un lugar era igual a otro lugar. Eso podía ser cierto para otros. Para ella no. ‘Los lugares nos contienen’, pensó. Esta casa en ruinas, este malentendido llamado país era su casa. Por eso se sentía como un caracol que lleva sobre sí mismo una materia enferma, supurante” (p. 313).

Tras tanta sordidez, la desilusión novelada por Méndez Guédez no se rinde, sin embargo, al nihilismo. Las luces de una niñez genesíaca parecieran parpadear al final del camino: “Estuvo un buen rato con los ojos cerrados oliendo Caracas: flores estrujadas, aceite, parchita, piel de hombre, agua, tierra húmeda. No todo era hostil, carajo” (pp. 313-314).

No olvidemos que el primer Realismo Mágico, el concebido por Franz Roh en la pintura posexpresionista, se vinculaba a una nueva juventud anímica, a un intenso deseo de renacer luego de la violencia, la miseria y la hambruna centroeuropea de los años anteriores. Acaso la reciente fascinación de Méndez Guédez por el mito obedezca a un ansia afín; acaso siga desarrollándose en sus libros venideros. Sospecho que ese filón de su imaginación lejos está de agotarse.